口腔がん・口腔粘膜疾患検診

Cancer

口腔がん、あなたはご存じですか?

定期的な検診で早期発見が可能です。

口腔がん死亡率32.8%

口腔癌とは

舌や歯肉など、お口の中にできるがんです。粘膜にしこりやただれなどが起こるほか、変色、痛み、出血、腫れなどが見られる場合もあります。初期段階は自覚症状が少ないためにご自身では気づきにくい疾患です。

口腔がんは早期発見ができれば、それだけ治療による改善が見込めるようになります。また、前がん病変とされる疾患を見つけることにより、予防的に対処することも可能です。普段から検診を受けておくことにより、がんの進行を防げる可能性が高くなります。

口腔がんの特徴

最も多いのは舌がん

口腔がんのなかで最も疾患数が多いとされるのは、舌がんです。口腔がん全体の約55%を占めるとされています。舌は味を感じたり食べ物を飲み込んだりするための大切な機能をもっています。そのため、早めに発見して治療をすることが大切です。

喫煙と飲酒がリスクを高める

口腔がんの因子としてあげられるのが、喫煙と飲酒です。とくに発症を促してしまうのが喫煙であり、口腔がんの約8割は喫煙に関係しているとされています。リスクとなる習慣を改善することにより、口腔がんにかかりにくい環境を作れます。

初期段階は自覚症状に乏しい

口腔がんは目視できるうえに触ることもできるという特徴がありますが、舌がんは舌の中央部分や先端といった目立つところにはあまりできません。さらに、初期の口腔がんは変色やしこりなどが見られるものの、自覚症状があまりありません。進行により出血や痛みなどが現れるようになります。

こういう症状はありませんか?

- 口内炎が2週間以上続いている

- これまでなかったようなしこりや腫れができた

- 噛んだときの傷がなかなか回復しない

- 痛みや腫れで入れ歯が合わない

- 歯が浮いている気がする

こういった症状がありましたら気兼ねなく当院までご相談ください。

口腔がんによる死亡率について

日本人の死亡原因で最も高い「がん」ですが、そのなかでも口腔がんによる死亡率は10番目に高い約46.1%とされています。口腔は肉眼でも見える部位ではありますが、一部の内臓のがんよりも高い数値が出るなど、発見が遅れやすい症例でもあります。ご自身ではなかなか気づきにくいというのが、口腔がんの実情です。口腔がん検診を受けることで、早期発見につなげられる可能性があります。

口腔がんの発症要因

ほかのがんと同様、口腔がんも原因が解明されていない点が多く見られます。しかし、口腔がんのリスクを高めるとされるものがいくつかあげられます。生活習慣のなかでは、喫煙や飲酒があります。たばこの煙には発がん性物質が含まれており、お酒はアルコールなどに発がん性があるとされています。このほか、お口の中の不衛生さ、炎症なども関係しているとされています。

なぜ定期的な口腔がん検診が大切なのか?

口腔がんは、早期に発見し、適切な治療を受けることで治癒率が大幅に向上します。

別府市のガーデン歯科では、口腔がん検診を実施しています。今のうちから定期的なチェックを。早期発見は、命を守る第一歩です。

定期的に検診を受けることで、他の疾患も早期に発見でき、健康を守ることができます。

口腔がん検診

Step

01

問診票の記入

受付で問診票をお渡しします。現在の生活習慣や健康状態など、口腔がんのリスクに関わる情報をご記入いただきます。

Step

02

視診・触診

お口の中を目でチェックします。それから指でお口の中を触り、しこりの有無などを確認します。異常が見られる場合は写真撮影をします。

Step

03

装置を使った観察

蛍光観察装置を使い、お口の中にLEDの光を当てます。目視では見逃してしまうような異変も確認できます。また、光を当てたまま写真撮影をします。

Step

04

検査結果に基づくカウンセリング

検査の結果は報告書にまとめて、お口の中の状態についてカウンセリングをします。異常が見られる場合は、診断に基づき治療や改善を目指します。

口腔粘膜疾患(口腔内科)とは

お口の中の粘膜に起きるさまざまな異変を指します。舌や粘膜、頬、口蓋などの組織が対象で、水ぶくれ、変色、表面の凹凸などが見られる場合は口腔粘膜疾患になる可能性があります。こうした症状には、良性や悪性のものがあるほか、今後悪性に変化するものもあります。お口の中を詳しく調べ、検査結果は連携している大学病院に送り診断を依頼します。口腔粘膜疾患の代表的な例としては、口腔白板症や口腔カンジダ症などがあげられます。

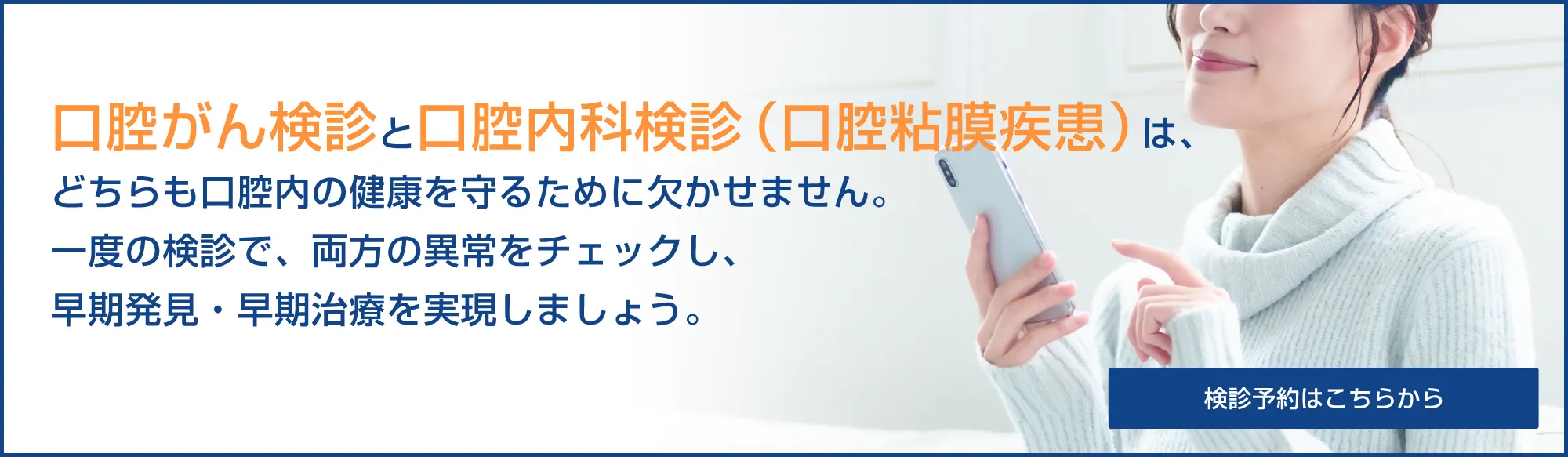

口腔がん検診との違いは?

口腔がん検診と口腔内科で扱う口腔粘膜疾患は、それぞれ異なる目的とアプローチで治療を行います。

口腔がん検診

目的:口腔内で発生するがん(口腔がん)の早期発見を目的に行います。

診断内容

・視診と触診で異常な腫れや色の変化をチェック

・必要に応じて、画像診断(CTやレントゲン)や細胞診(生検)を行うこともあります。

・主にがんの早期発見が目的です。がんが発症する前に予防的に診断を行うことで、治療の選択肢が広がり、命を守る可能性が高まります。

口腔粘膜疾患(口腔内科)

目的:口腔内で発生する異常(がんではない)や疾患を診断・治療することが目的です。

診断内容

・口腔内の炎症、アレルギー、感染症などを診察し、治療を行う。

・口内炎、口腔乾燥症、口腔カンジダ症などの口腔内の炎症や疾患に対応します。

・がんでなくても、放置すると慢性化や二次的な問題を引き起こすことがあるため、早期発見・治療が大切です。

口腔粘膜疾患(口腔内科)で扱う主な疾患

口腔白板症

白色をした板状またはまだら状の角化性病変です。がんに変化する可能性がある疾患のひとつで、頬や舌、歯肉などに見られます。自覚症状がないため、普段から検診を受けることが大切です。

口腔扁平苔癬

慢性的な炎症による疾患で、線状や網目状などの形態をしています。症状としては口の荒れや刺激痛などが見られます。前がん状態のひとつとされており、頬や舌、歯肉などによく見られます。

天疱瘡

上皮内に大きな水疱ができる疾患で、痛みをともないます。患部の周辺の皮膚を擦るだけで表皮が剥がれてしまい、出血する場合があります。歯肉や唇、頬、舌、口蓋などに水疱ができやすいとされています。

口腔カンジダ症

免疫力が低下したときに発症しやすい、口腔感染症です。お口の中の衛生状態が悪い場合にも好発します。ピリピリと感じたり、接触時に痛みを感じたりすることがあり、表皮が容易に剥けてしまうこともあります

口腔粘膜疾患(口腔内科)を受診すべき方

次のような症状が見られる場合は、口腔がんを含むなんらかの疾患にかかっている可能性があります。早期発見・早期治療に結びつけるためにも、早めに検査を受けることをおすすめします。

口内炎がなかなか治らない

一般的な口内炎であれば、数日から2週間ほどで自然治癒します。もし、2週間以上しても改善しない場合は、口腔がんを含めたなんらかの疾患にかかっている可能性があります。

顔に痛みがある(顔面痛)

お口の中の疾患の症状として、顔面痛が現れる場合があります。つい放置してしまうこともある症状ですが、歯や歯肉、または口腔がんなどと関係している場合があります。顔面痛が気になる場合は、検査を受けると良いでしょう。

舌がヒリヒリする

舌の痛みは、ストレスなどによる精神的な問題がきっかけで起こることもありますが、口腔がんのひとつである舌がんの症状も含まれます。舌がんは目視しにくい箇所にできることもあり、注意が必要です。

口が渇く

口の渇きは唾液の分泌量の低下によって起こりますが、その原因としてストレスや筋力の低下など、さまざまなものがあげられます。ただし、その他の疾患が潜んでいる可能性もあるため、適切に見極めることが大切です。

口腔粘膜疾患(口腔内科)の検診の流れ

Step

01

カウンセリング

お口の中のお悩みの症状についてお伺いします。痛みの有無などについてお聞きし、検査に移ります。

Step

02

口腔内検査

お口の中の検査では、視診や触診をします。異常が見られる部位について詳しく分析します。

Step

03

スクリーニング

病気や傷を見た目で判断できるようにする蛍光観察装置を使い、お口の中を照らします。

Step

04

大学病院にデータを送信

検査結果のデータを大学病院に送り、診断を依頼します。送り先の病院は常に連携を取っているので、スムーズに情報をやり取りできます。

Step

05

検査結果のお渡し

大学病院から送られてきた検査結果について、患者さまに説明します。すぐに治療が必要な疾患については、今後の流れについて丁寧にご説明します。

口腔外科との違い

口腔外科では外科的な治療をともなう症状を取り扱いますが、口腔内科ではお口の中の粘膜の疾患(粘膜疾患)を取り扱います。とくに多いのがストレスや疲労などによって起こる口内炎で、軟膏塗布などによって改善を促します。また、ウイルス性の口内炎については抗ウイルス剤をお出しするなどして対応します。

お口の病変のなかでとくに重要なのが、口腔がんとの見きわめです。口腔がんは口内炎と似ているため判別が難しいとされていますが、異常が見られた場合には口腔外科の視点も取り入れながら適切に処置をします。

リスク・副作用

Risk

口腔がん治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 自費(保険適用外)での診療となる場合は、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 治療は当院だけで完結するものではありません。適切な分析を行なえるよう、当院以外の大学病院や医療機関をご紹介しています。

- 症状や治療内容によっては保険を適用できますが、機能性や審美性を重視するため、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 治療内容によっては手術が必要となり、手術後、歯肉・顎などの炎症・疼痛・腫れ、組織治癒の遅延などが現れることがあります。

- 治療内容によっては手術が必要となり、手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

蛍光観察装置の使用にともなう一般的なリスク・副作用

- 口腔内にLEDを照射して、口腔軟組織を観察するために使用するものです。

- 蛍光観察装置を使用して行なう口腔がん検診は、検査の内容によっては自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- あくまで診断の補助として使用する機器となり、機器の利用に加え歯科医師が診察を行ない判断します。